(3) 第二次世界大戦前後のマルセイユにおける日本

著者 ジャン・ピエール・バフ氏

著者 ジャン・ピエール・バフ氏

在りし日の笠戸夫妻

在りし日の笠戸夫妻

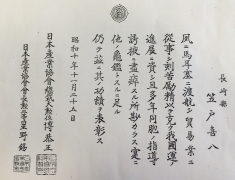

笠戸氏への表彰状

笠戸氏への表彰状

この覚書きは、かつてマルセイユで邦人保護にご尽力いただいた笠戸喜八・マリー=ローズ夫妻にまつわる Jean-Pierre BOEUF氏の回想録です。 BOEUF氏は笠戸夫人の従兄弟で、当地に暮らした日本人及び当館の歴史をたどる上で役立つようにと、貴重な回想録を寄稿してくださいましたが、この文書はあくまでも著者の記憶による私的な覚書きであることを予めお断りしておきます。以下は、著者の許諾のもとに当館の責任で原文に忠実に翻訳し、注釈を加えたものです。

日本人が西欧、即ち金融と商業の中心地ロンドンや芸術の都パリに足を運びだしたのは20世紀初頭10年間のことであった。

大半の日本人はマルセイユに上陸し、そこから鉄道で最終目的地に赴いた。当事、船舶は最も頻繁に用いられ、最も廉価な交通手段であって、マルセイユと日本との間には定期便が通っていた。シベリア横断鉄道を使う旅行者は、3週間という時間短縮にもかかわらず稀であった。

同世紀の初頭、日本人にとってマルセイユは通過地点にすぎず、ここに留まる者はなかった。この港町に日本人の足跡を見出すには1914-18年の第一次世界大戦に遡る必要がある。

マルセイユに初めて落ち着いたのは、直接日本から来た人達ではなく、少なからぬ商売経験を積んだロンドンからの日本人であった。

期待したほどの結果が得られずロンドンを離れた者の中には、アフリカ、近東及び極東との交易中心地で、日本船舶の通うマルセイユに来る者もあった。私の義理の従兄弟、笠戸喜八氏もその一人であった。氏は、1894年11月3日、長崎県若松島の漁村「ならお」近くの「さお」と称する小村に生まれた。(当館注:五島列島に南松浦郡奈良尾町佐尾と言う地名が見られる)1920年代、九州本土から船で渡るのに約6時間を要したという。

若くして国を出、欧州を目指した笠戸氏は、エジプトのアレクサンドリア港に着き、寄港船舶の船員や船客に無賃持込商品(pacotille:船員や船客が無税で船に持ち込むことのできた少量の商品)を販売して、商売の腕を磨いた。

その後ロンドンに赴いた氏は、海上貨物相場売買の国際取引に身を投じた。何某かの財を得た氏は、他所に赴いてその機を窺おうと決心した。欧州到着時に通貨した東洋の玄関口マルセイユは、国際取引の新たな試みに最適の地に映ったのであろう。1914−1918年の世界第一次大戦の初期、氏はこの地に腰を落ち着けた。舟具商の豊かな経験を盾に、マルセイユに定期的に寄港する日本船舶用の物資調達にたずさわり、当該分野ではいち早く名を知られるようになった。しかしながら、遅からずこの分野での成長には限られたものがあることに気づいた。戦後の国際取引の隆盛の予感を得た氏は、自らの名を取って「K.KASADO」貿易会社を立ち上げた。

その間、1917年8月18日、マルセイユで私の母方の従姉妹マリー=ローズ・ルミュザ嬢(1896年3月7日、アルプ=ド=オート=プロヴァンス県セーヌ=レ=ザルプ生まれ、1962年11月10日マルセイユ没)と結婚した。氏は、船への食料供給を手がけた際、同嬢の面識を得、その才覚に惹かれたのである。

積極的で果敢な精神を持ち、極東の人によくある商才に長けた笠戸氏は、日本人であることを上手に使って同胞との間に恵まれた関係を築き上げた。1924年に始まり、その後幾度も日本に向かい、財界や政界の重鎮――元より両者は一体となっていることが多かったが――と関係を結んだ。

かくして数年で氏は、新たな商業活動圏を打ち立て、日本の会社とフランスの会社、さらには欧州の会社との間の仲立ち役として揺るぎない存在になった。

仕事とは別に、笠戸氏は、第二次世界大戦後の長い期間にわたって、マルセイユ及び南東フランスで日本の名誉領事とも言える役割を担った。非公式に、しかも全く無償で、氏はマルセイユを訪ねる数多くの邦人、とりわけ資金に恵まれない芸術家や学生を迎え、助言を与えたり面倒を見たりした。フランスに着き滞在する間、氏に世話になった者は多数いる。笠戸氏は、幾度にも亘りメセナとして、特にパリの大学シテにある日本館に邦人学生を送り込むべく財政援助を行なった。

仕事の上では、笠戸氏は私の従姉妹でもあり、やがて実業家として見事に成長し、氏の事業成功に一役買うことになる夫人の助力に恵まれた。1957年7月21日マルセイユで夫を亡くした後、自ら1962年11月10日まで笠戸商会の経営を恙なく成し遂げたのは彼女であった。

笠戸氏と夫人はマルセイユにあるサン=ピエール墓地に埋葬されている(Cimetière Saint-Pierre, Allée des Mobiles Carré 18 Partie Est Rang Pourtour Nord No.3)。

笠戸夫妻には子供が一人、1918年6月30日に生まれた「きみこ」という名の女の子がいたが、哀しいことに出生後間もない同年10月14日に笠戸夫人の郷里セーヌ=レ=ザルプ(アルプ=ド=オート=プロヴァンス県)で感染病のため命を落としている。直系家族のいなかったことから、笠戸夫人の姉(妹)であるフェルナンド・レミュザ嬢が事業を受け継ぐことになった。

貿易会社を経営するに必要な経験も能力も持ち合わせていなかったレミュザ嬢は、妹(姉)の死の数ヶ月後、引き継いだ会社を夫人の時代から関係のあった外国の会社に手放した。数年後、その会社もマルセイユに開けた店を畳むことになり、「笠戸商会」は潰えることになった。

私はこの外国の会社に協力することには納得できず、自ら会社を起ちあげて従姉妹の笠戸夫妻が始めた事業を引き継ぐことを決めた。斯くして1964年4月6日、私は兄(弟)と「NIPPONEX(ニッポネクス)」社を創設した。笠戸夫妻の協力者として関係のあった日本の会社や私の笠戸夫妻との親縁関係が功を奏して今日まで日本との商取引を続けることができている。

日本の会社の幾人かの経営者と親密な関係を築いたおかげで、日本に赴いた時や先方がフランスに来た時には逢い見えている。

このように私も笠戸夫妻が成し遂げた業績の後を継いでいこうとしているが、これが少しでもフランスと日本との友好の継続に役立っていれば幸いである。

「笠戸」商会で過ごした14年の間、私はマルセイユを通過した多くの日本人に出会ったが、従兄弟の笠戸氏のようにマルセイユに居を構えた人は例外で、従兄弟によると戦前には五指に余ったという。

当地に最初に落ち着いた一人は「たかせ」氏であるが、何時如何にしてマルセイユに来られたのかまでは存じ上げない。仄聞したところでは、氏は30年代に通訳として会社に勤めていた。34年までマルセイユにおられたが、その後は不明である。

陶芸家の「さとう」氏は、第2次大戦の前後をマルセイユに過ごした後、1950年代に日本に戻られた。

「まつなが」氏は、笠戸氏の貿易会社で何年にも亘って私と共に働いたということもあって、私の一番よく知る人物である。良家――どうやら武家のようである――の子息で教養のある人だった。20世紀初め、日清戦争に従軍し、第一時大戦後ロンドンに赴き、快適な年月を過ごしたと解している。上流社会に出入りし、数多くのゴルフの大会に参加しては、1924年及び1926年に多くの優勝杯を勝ち取った。笠戸氏にはロンドンで出会い、両親から送られて来る生活費の足しにすべく氏と共に株を商った。笠戸氏の勧めもあって、氏に倣って「まつなが」氏は1930年代初頭にマルセイユに来た。私にとっては気のおけない同僚で、ロンドン滞在時の名残とも言うべき紳士でありながら、キリギリスを彷彿とさせるボヘミアン的側面も備えていた。マルセイユでは比較的質素な暮し向きで、1959年この地で亡くなられたように覚えている。

戦間期のマルセイユ日本人社会は、人数も少なく、笠戸氏が代表していた。

すでに述べた「たかせ」氏、「まつなが」氏、「さとう」氏の他にも、幾人かの日本人を知ってはいるが、これらの人々がどのようにしてマルセイユに来るようになったのかは承知していない。

「ふじわら」氏は笠戸氏同様、マルセイユに来る前にアレクサンドリア(エジプト)に腰を落ち着けた。行商をしてマルセイユに寄港する日本船舶の船員に香水を主とした無賃持ち込み商品を売っていた。市内アンドゥームにあるバーを拠にしており、フランス人女性と暮らし、娘が一人いた。

「かんたろう」氏は、大工であった。

「おおえだ(当館注:原文ではOwedaと表記)」嬢は、マルセイユのとある家庭の家政婦をしており、私が知る限りでは、当時マルセイユにいた唯一の日本人女性であった。

在マルセイユ日本総領事館の開設に伴い、1930年代、日本人社会は大きくなった。マルセイユの初代総領事は私の知る限り山下芳郎氏で、氏は、従前肩書きこそなかったが実質上の名誉領事を務めていた笠戸氏ととても仲が良かった。笠戸氏を介して私も山下氏やその家族、すなわち令室と二人の子息「かずお」と「あきお」、及び二人の令嬢「さだこ」と「さよこ」と親交を得た。

戦争が始まり一家が帰朝するまで私たちはしばしば会ったが、特に笠戸氏が郊外に持っていた別荘で日曜日を過ごすことが多かった。

戦後、私は幾度も山下「かずお」君にマルセイユやパリで、また日本に出向いた際に会う機会を得た。

山下かずお(和夫)君は、パリで、その後に仏語圏アフリカ諸国、最後はスペインで外交官としての輝かしい経歴を積んだ後、徳仁親王の(東宮)侍従長を務めた。

君は、NHKの記者であった弟「あきお」君の没後数年の1996年5月25日に逝去した。二人の姉妹は今も東京にお住まいである。

以上の思い出と共に、第二次大戦前及び平和が戻って数年後のマルセイユの日本人についての簡単な、それゆえ完璧とは言いがたい私の回想は終わる。

私の記したこれらの数頁は、第二次世界大戦の前後に従兄弟の笠戸氏が仏日間交易の発展に尽くした貢献に捧げられるものである。

在マルセイユ日本領事館

1919年9月1日、マルセイユに領事館が開設された。(注1)

それまではフランシス・バリ(Francis BARRY, 14, Rue Beauvau)氏が名誉領事であった。(注2)

当初領事館は、1, Rue du Jeune Anacharsis にあり、その後 79, Rue Paradis に移った。

隈部氏が第1代の領事で(注3)、「さかべ」氏が外務書記(chancelier)を務めた。

隈部氏は、308, Rue Paradis に住まわれた。

1923年、氏は「すが」氏によって替わられ、「てづか」氏が外務書記となった。 (注4)

その後領事職は、「くまべ」、「むねむら」、「ともだ」と受け継がれ(注5)、「ともだ」氏は、65, Rue Breteuilに領事館を移し、公邸を 15, cours Joseph Thierry に設けた。

1934年から1938年まで山下氏が領事であった(注6)。

その後「あおき」氏が領事、「ほりかわ」氏が外務書記となり「ロン(LONG)」嬢が秘書を務めた。 (注7)

1938年から1944年まで領事は「たかわ」氏で、外務書記は「ほりかわ」氏、秘書は「ロン」嬢であった。(注8)

1939年、館は 12, Rue du Coq に移され、同年8月、Villa Esperanza aux Trois Lucs に変わった。

領事館は1944年8月のドイツ占領からの解放とともに閉館となり、以降日本人は笠戸夫妻の亡くなるまで夫妻を頼ることとなった。

【 2000年12月8日 Jean-Pierre BOEUF氏 記す 】

注1) 在マルセイユ日本領事館が開設されたのは1874年で、1883年から1919年まで閉鎖する。1919年7月28日、隈部軍蔵が領事代理となり領事館が再開する。

注2) 1877年から1883年まではRaymond de Componが副領事、領事を務める。領事館閉鎖中、1888年から名誉領事が任命された。

注3) 1919年、在マルセイユ日本領事館が再開され、隈部軍蔵が領事代理となる。隈部は1921年より領事となる。

注4) 1923年より1925年まで 菅 和三郎が領事を務める。外務書記生の手塚浩介は1927年より事務代理を務める。

注5) 菅 和三郎の後、1925年より隈部軍蔵が再び領事を務め、その後は友田二郎が領事代理、宗村丑生が領事を務める。

注6) 山下芳郎は1935年に領事代理として着任し、1938年より領事となる。

注7) 青木弥寿霽は1938年より事務代理、堀川晴夫は1942年より事務代理を務める。

注8) 高和博は1938年8月より領事代理となる。その後1944年3月から8月までは領事を務め、同年8月18日に引揚げとなり、在マルセイユ日本領事館は閉館する。